【2025年最新】施工管理の仕事内容をどこよりもわかりやすく解説!

最終更新日:

施工管理とは、建設工事を計画通りに安全かつ高品質に進めるために欠かせない専門職です。

工程・品質・安全・原価の4つの管理業務を担い、建設現場全体をコントロールする重要な役割を担っています。

施工管理は建設業界での安定したキャリア構築が可能で、自分の仕事が形として残る大きなやりがいがある職種です。

本記事では、施工管理という仕事について、基本的な業務内容から必要なスキル、年収、未経験からのキャリアパスまで徹底解説します。

施工管理の4つの主要業務や1日のスケジュール、必要な資格、給与水準などを、信頼性の高いデータに基づいて解説していきます。

施工管理とは?仕事の概要と役割

施工管理の基本的な定義から、建設業界での位置づけ、さまざまな種類について解説します。

施工管理の定義と建設業界での位置づけ

施工管理とは、建設工事の進行を管理・監督する仕事です。品質・安全・コスト・工期等を管理する役割を担っています。

一般的に「セコカン」という略称で呼ばれることもあります。

建設業法上では、工事の規模に応じて「主任技術者」または「監理技術者」として施工管理技士を現場に配置することが義務付けられています。

国土交通省が公開している「建設工事の適正な施工を確保するための建設業法」によれば、これらの技術者は「工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理等技術上の管理を行う者」とされています。

施工管理者は、発注者(施主)と元請け建設会社、そして様々な専門工事業者(下請け)の間に立ち、プロジェクト全体の進行をコントロールします。

つまり、施工管理とは建設現場の指揮官として全体を統括する重要な仕事なのです。

■関連記事

施工管理の業務については、「施工管理職のやりがいと魅力を解説!仕事内容やキャリアアップのコツも紹介」や「施工管理の「5大管理(QCDSE)」とは?4大管理・6大管理との違いや優先順位の決め方を解説」でも詳しく解説しています。

施工管理者と現場監督の違い

施工管理者と現場監督という言葉はしばしば混同されますが、実際には役割や責任範囲に違いがあります。

施工管理は工事全体の管理・監督を行う職種で、現場作業の指揮監督だけでなく、工程・品質・安全・原価の管理や、発注者・設計者との折衝、書類作成なども担当します。

一方、現場監督は主に現場での作業員の指導・監督を中心とした役割を担います。

企業によっては両者の呼称が入れ替わることもありますが、一般的に施工管理の方が責任範囲が広く、より総合的な管理業務を行います。

詳しくは「施工管理者と現場監督の違いとは?役割・年収・資格を徹底比較!」をご覧ください。

施工管理の種類

施工管理は扱う工事の種類によって、いくつかの専門分野に分かれます。主な種類には以下のようなものがあります。

■業種別の施工管理

| 施工管理の種類 | 主な対象工事 |

|---|---|

| 建築施工管理 | オフィスビル、マンション、商業施設などの建築物の建設工事を管理 |

| 土木施工管理 | 道路、橋梁、トンネル、ダムなどのインフラ工事を管理 |

| 電気工事施工管理 | 建物や施設の電気設備工事を管理 |

| 管工事施工管理 | 給排水、空調、衛生設備などの工事を管理 |

| 電気通信工事施工管理 | 通信設備工事を管理 |

| 造園施工管理 | 公園や庭園などの造園工事を管理 |

| 建設機械施工管理 | 建設機械を使用する工事を管理 |

また、企業規模や工事種別によっても施工管理の特徴は異なります。

大手ゼネコンでは複数の協力会社をまとめる総合的なマネジメント能力が求められる一方、中堅建設会社や専門工事業者では、より専門的な技術知識が重視される傾向があります。

また、新築工事では計画段階からの管理が求められるのに対し、改修工事では既存建物との調整が重要になるなど、工事種別によっても求められるスキルや知識は変わってきます。

施工管理は建設業界のあらゆる分野で必要とされる職種であり、自分の興味や適性に合わせて専門分野を選ぶことができるのも魅力の一つです。

■関連記事

「ゼネコンの施工管理職の仕事内容は?一般施工管理職との違いや求められるスキルを解説」や「施工管理の派遣はやめとけ?理由と正社員との違いを解説」といった記事も参考にしてみてください。

施工管理の主な業務内容と1日の流れ

施工管理は具体的にどのような業務を行い、どのような1日を過ごしているのでしょうか。

ここでは施工管理の4つの主要業務と1日の流れ、さらに年間サイクルについて詳しく解説します。

施工管理の4大業務

施工管理の業務は主に「工程管理」「品質管理」「安全管理」「原価管理」の4つに分けられます。

それぞれの概要を見ていきましょう。

工程管理

工程管理は工事のスケジュールを立案し、計画通りに進捗しているかを管理する業務です。

具体的には工事全体のスケジュール(工程表)の作成、日々の作業予定と実績の管理、工事の進捗状況の確認などを行います。

工程管理は施工管理の中でも特に重要な業務の一つで、工期の遅れは契約違反や追加コストにつながるため、常に先を見据えた計画と調整が求められます。

品質管理

品質管理は、工事が設計図書通りに正しく行われ、求められる品質基準を満たしているかを確認・管理する業務です。

主に材料の品質確認、施工状況の確認と記録、出来形検査などを行います。

品質管理では、「見えなくなる部分」の確認が特に重要です。

詳しくは「施工管理における「品質管理」とは?具体例や重要性を解説!」をご覧ください。

安全管理

安全管理は、工事現場での労働災害を防止し、作業員の安全を確保するための業務です。

安全計画の作成、安全パトロール、安全教育の実施などが主な仕事です。

建設業は他の産業と比べて労働災害の発生率が高く、施工管理者には現場の安全確保の責任があります。

詳しい安全管理の方法については「施工管理における安全管理とは?具体的な対策・必要なスキルを徹底解説」をご覧ください。

原価管理

原価管理は、工事予算内で工事を完了させるための業務です。

予算計画の作成、資材や労務費の発注・管理、コスト削減策の立案と実施などを行います。

原価管理は会社の利益に直結する業務であり、コスト削減と品質確保のバランスを取りながら進める必要があります。

これらの4つの管理業務はそれぞれが密接に関連しており、一つの判断が他の管理項目にも影響を与えることがあります。施工管理者は常にこれらのバランスを考慮しながら判断を下していく必要があります。

現在は、上記の4大管理に「環境管理」を加えた5大管理が主流になりつつあります。

5大管理の内容や4大管理・6大管理との違いについては「施工管理の「5大管理(QCDSE)」とは?4大管理・6大管理との違いや優先順位の決め方を解説」で詳しく解説しています。

施工管理の1日のスケジュール

施工管理者の一般的な1日のスケジュールを簡単に紹介します。

■施工管理の1日のスケジュール

| 時間帯 | 主な業務内容 |

|---|---|

| 朝(7:00〜8:30) | 現場到着、当日の作業内容の確認、朝礼での安全確認と作業内容の共有、各業者との打ち合わせなど |

| 午前(8:30〜12:00) | 現場巡回と作業状況の確認、品質チェックと写真撮影、協力業者との打ち合わせ、発注者・監理者の現場確認対応など |

| 午後(13:00〜17:00) | 午後の作業確認、施工図や仕様書の確認、資材発注や外注業者との調整、翌日の作業段取りなど |

| 夕方以降(17:00〜) | 現場終了確認と片付け状況チェック、進捗報告書作成、社内報告とメール対応など |

実際の現場によって始業時間や業務内容は異なりますが、基本的には朝早くから現場に入り、現場管理と事務作業をバランスよく行うという流れになります。

より詳しい情報は「施工管理者の1日の流れは?シチュエーション別のスケジュールを解説」をご覧ください。

施工管理の年間サイクル

施工管理の業務は日々の管理だけでなく、工事の進行段階によっても変化します。

一般的な建設プロジェクトの年間サイクルと、各段階での施工管理者の主な業務を見ていきましょう。

着工前(準備段階)

着工前は工事を円滑に進めるための準備期間です。施工計画書や詳細工程表の作成、使用する資材や労務の手配計画を立てます。

また、建築確認申請などの行政手続きや、近隣住民への工事説明なども行います。

工事中(施工段階)

工事中は前述した4大管理業務を中心に、日々の現場管理を行います。特に工程の節目や重要な工種の際は、入念な準備と確認が必要です。

また、設計変更や予期せぬ問題が発生した場合は、発注者や設計者と協議し、最適な解決策を見つける役割も担います。

竣工時(完成段階)

竣工時は工事の総仕上げとして、すべての作業が完了したことを確認し、竣工検査に備えます。

また、竣工図や取扱説明書などの竣工図書をまとめ、発注者への引き渡し準備を行います。施設の使用方法や注意点などの説明も行うことがあります。

季節によっても業務内容は変わります。

夏季は熱中症対策、冬季は凍結対策など、季節特有の安全管理が必要になります。また、年度末(2〜3月)は完成工事が多くなるため特に忙しくなる傾向があります。

■関連記事

詳しくは「施工管理の仕事って休みないの!?<お休み事情を徹底調査>」や「施工管理のホワイト企業の特徴と見極め方は?【無料チェックリストあり】」をご覧ください。

施工管理が使うツールと書類

施工管理の業務を効率的に進めるためには、様々なツールや書類を活用します。

ここでは、施工管理者が日常的に使用するツールと作成する主な書類について紹介します。

デジタルツール

近年の建設業界ではDX(デジタルトランスフォーメーション)が進み、様々なデジタルツールが導入されています。

工程管理ソフト、BIM/CIM、現場管理アプリ、クラウドサービス、ドローンなどが活用されています。

厚生労働省が推進する「i-Construction」によれば、デジタルツールの活用により作業効率が平均20%向上するとされています。

作成・管理する主な書類

施工管理では多くの書類を作成・管理します。

主な書類には施工計画書、工程表、安全管理計画書、品質管理記録、工事写真、打合せ議事録、日報・週報・月報などがあります。

これらの書類は工事の記録として重要なだけでなく、トラブル発生時の証拠としても活用されます。また、公共工事では契約に基づく提出義務があるものも多いため、適切な作成と管理が求められます。

現場で使用する機材

施工管理者は現場で様々な機材を使用します。安全装備(ヘルメット、安全靴など)、通信機器(スマートフォン、トランシーバーなど)、測量機器(レベル、トータルステーションなど)、撮影機材、検査機器などが主なものです。

これらのツールや書類を適切に活用することで、効率的かつ正確な施工管理が可能になります。

最新のデジタルツールを積極的に導入している企業では、書類作成の負担が軽減され、施工管理者がより現場管理に集中できる環境が整いつつあります。

■関連記事

「施工管理の仕事はなくなる?将来性とAI時代に求められるスキルとは」では、ICT技術の進化と施工管理の未来について解説しています。

施工管理に必要な資格「施工管理技士」とは?

施工管理者にとって最も重要な資格が「施工管理技士」という資格です。

この資格は建設業界でのキャリアアップに欠かせないものであり、取得することで市場価値が大きく向上します。ここでは施工管理技士資格の概要や種類、取得方法について詳しく解説します。

施工管理技士の資格試験概要

施工管理技士とは、建設工事の施工管理に必要な国家資格で、国土交通省が所管しています。

この資格は、工事現場において技術上の管理を適切に行うために必要な知識と技術を有していることを証明するものです。

建設業法では、一定の規模以上の工事現場には、主任技術者または監理技術者を配置することが義務付けられており、施工管理技士はその要件を満たす代表的な資格の一つです。

- 建設業者が請け負った建設工事を行う場合は、「主任技術者」を置かなければならない

- 特定建設業者が、合計4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の下請契約を締結した建設工事を行う場合は、「監理技術者」を置かなければならない

■公共工事で施工管理技士が必要な理由

- 国や地方自治体が発注する工事における契約基準(公共工事標準契約約款)にて定められているため

- 国や各地方自治体が定める、公共工事の入札参加資格にて、入札に必要な監理技術者の数が定められている場合があるため

施工管理技士資格を取得するメリットは多岐にわたります。

- 法令で定められた主任技術者や監理技術者になれる

- 給与や待遇が向上する(資格手当がつくことが多い)

- キャリアアップや昇進に有利

- 転職時の強みになる

- 独立開業の際に必要(建設業許可申請の要件) など

特に1級施工管理技士は建設業界で高く評価される資格であり、取得することでキャリアの可能性が大きく広がります。

■関連記事

施工管理技士について、詳しくは「施工管理の資格「施工管理技士」とは?種類・取り方・できることを解説」をご覧ください。

「施工管理技士補とは?取得のメリットや試験概要・合格率・取得方法を徹底解説!」では、施工管理技士の前段階である技士補の資格についても解説しています。

施工管理技士資格の種類

施工管理技士資格は工事の種類によって7つの分野に分かれています。それぞれの施工管理技士について見ていきましょう。

■施工管理技士資格の種類

| 施工管理技士の種類 | 担当する工事内容 |

|---|---|

| 建築施工管理技士 | 建築物の建設工事全般の施工管理 |

| 土木施工管理技士 | 道路、橋梁、トンネルなどの土木工事の施工管理 |

| 電気工事施工管理技士 | 電気設備工事の施工管理 |

| 管工事施工管理技士 | 給排水、空調などの設備工事の施工管理 |

| 造園施工管理技士 | 公園、緑地などの造園工事の施工管理 |

| 電気通信工事施工管理技士 | 通信設備工事の施工管理 |

| 建設機械施工管理技士 | 建設機械を使用する工事の施工管理 |

これらの資格は担当する工事の種類に応じて取得するのが一般的です。また、各施工管理技士資格には1級と2級があります。

■1級と2級の違い

| 比較項目 | 1級 | 2級 |

|---|---|---|

| 対象工事の規模 | 規模制限なし | 中小規模工事のみ |

| 難易度と受験資格 | 難易度が高く、実務経験も多く必要 | 難易度が比較的低く、必要な実務経験も少ない |

| 給与・待遇への影響 | 資格手当などが高い傾向 | 資格手当は1級より低い傾向 |

| キャリアパス | 現場代理人や工事長などに昇進しやすい | 小規模工事の責任者として経験を積む |

一般的には、まず2級を取得してから実務経験を積み、1級にチャレンジするというステップを踏む人が多いです。

各資格の詳細とできること

施工管理技士の各資格についての概要を紹介します。

詳細については各リンク先をご覧ください。

建築施工管理技士

建築施工管理技士は最も需要が高い施工管理技士資格の一つです。

一般財団法人 建設業振興基金のデータによれば、2024年の合格率は以下の通りです。

| 等級 | 試験段階 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 |

|---|---|---|---|---|

| 1級 | 第一次検定 | 36.2% | 37,651 | 13,624 |

| 第ニ次検定 | 40.8% | 14,816 | 6,042 | |

| 2級 | 第一次検定前期 | 48.2% | 13,664 | 6,588 |

| 第一次検定後期 | 50.5% | 22,885 | 11,550 | |

| 第ニ次検定 | 40.7% | 19,283 | 7,851 |

建築施工管理技士取得後は、ゼネコンやハウスメーカー、リフォーム会社など幅広い企業で活躍できます。

詳しくは「1級建築施工管理技士の難易度は?|合格率や勉強方法をご紹介!」や「2級建築施工管理技士の難易度は?|合格率や勉強方法をご紹介!」をご覧ください。

土木施工管理技士

土木施工管理技士は公共工事を中心に需要の高い資格です。

一般財団法人 全国建設研修センターのデータによれば、2024年の合格率は以下の通りです。

| 等級 | 試験段階 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 |

|---|---|---|---|---|

| 1級 | 第一次検定 | 44.4% | 51,193 | 22,705 |

| 第ニ次検定 | 41.2% | 27,220 | 11,224 | |

| 2級 | 第一次検定前期 | 43.0% | 13,593 | 5,840 |

| 第一次検定後期 | 44.6% | 25,686 | 11,445 | |

| 第ニ次検定 | 35.3% | 18,806 | 6,646 |

土木施工管理技士取得後は、道路、河川、ダム、橋梁などのインフラ整備工事の施工管理者として活躍できます。

詳しくは「1級土木施工管理技士の難易度は?|合格率や勉強方法をご紹介!」や「2級土木施工管理技士の難易度は?|合格率や勉強方法をご紹介!」をご覧ください。

電気工事施工管理技士

電気工事施工管理技士は電気設備工事を担当するために必要な資格です。

一般財団法人 建設業振興基金のデータによれば、2024年の合格率は以下の通りです。

| 等級 | 試験段階 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 |

|---|---|---|---|---|

| 1級 | 第一次検定 | 36.7% | 23,927 | 8,784 |

| 第ニ次検定 | 49.6% | 8,250 | 4,093 | |

| 2級 | 第一次検定前期 | 49.8% | 4,425 | 2,202 |

| 第一次検定後期 | 47.5% | 5,751 | 2,730 | |

| 第ニ次検定 | 51.4% | 4,782 | 2,460 |

電気工事施工管理技士取得後は、電気設備工事会社やゼネコンの電気部門で活躍できます。

詳しくは「1級電気工事施工管理技士の難易度は?|合格率や勉強方法をご紹介!」や「2級電気工事施工管理技士の難易度は?|合格率や勉強方法をご紹介!」をご覧ください。

管工事施工管理技士

管工事施工管理技士は給排水、空調などの設備工事を担当するために必要な資格です。

一般財団法人 全国建設研修センターのデータによれば、2024年の合格率は以下の通りです。

| 等級 | 試験段階 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 |

|---|---|---|---|---|

| 1級 | 第一次検定 | 52.3% | 23,240 | 12,147 |

| 第ニ次検定 | 76.2% | 8,736 | 6,661 | |

| 2級 | 第一次検定前期 | 66.4% | 4,942 | 3,281 |

| 第一次検定後期 | 65.1% | 9,413 | 6,131 | |

| 第ニ次検定 | 62.4% | 7,550 | 4,708 |

管工事施工管理技士取得後は、設備工事会社やゼネコンの設備部門で活躍できます。

詳しくは「1級管工事施工管理技士の難易度は?|合格率や勉強方法をご紹介!」や「2級管工事施工管理技士の難易度は?|合格率や勉強方法をご紹介!」をご覧ください。

電気通信工事施工管理技士

電気通信工事施工管理技士は通信設備工事を担当するために必要な資格です。

一般財団法人 全国建設研修センターのデータによれば、2024年度の合格率は以下の通りです。

| 等級 | 試験段階 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 |

|---|---|---|---|---|

| 1級 | 第一次検定 | 40.5% | 7,997 | 3,240 |

| 第ニ次検定 | 40.9% | 4,650 | 1,904 | |

| 2級 | 第一次検定前期 | 59.5% | 1,334 | 794 |

| 第一次検定後期 | 68.6% | 2,169 | 1,488 | |

| 第ニ次検定 | 53.2% | 2,843 | 1,512 |

電気通信工事は、IT化の進展に伴い需要が高まっている分野です。

詳しくは「1級電気通信工事施工管理技士の難易度は?|合格率や勉強方法をご紹介!」や「2級電気通信工事施工管理技士の難易度は?|合格率や勉強方法をご紹介!」をご覧ください。

造園施工管理技士

造園施工管理技士は公園や庭園などの造園工事を担当するために必要な資格です。

一般財団法人 全国建設研修センターのデータによれば、2024年度の合格率は以下の通りです。

| 等級 | 試験段階 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 |

|---|---|---|---|---|

| 1級 | 第一次検定 | 45.4% | 3,451 | 1,566 |

| 第ニ次検定 | 40.0% | 1,696 | 678 | |

| 2級 | 第一次検定前期 | 51.1% | 1,447 | 740 |

| 第一次検定後期 | 50.6% | 2,708 | 1,369 | |

| 第ニ次検定 | 49.3% | 2,326 | 1,146 |

造園施工管理技士は、専門性が高く、需要は限定的です。しかし、特定分野での価値は高い資格です。

詳しくは「1級造園施工管理技士の難易度は?|合格率や勉強方法をご紹介!」や「2級造園施工管理技士の難易度は?|合格率や勉強方法をご紹介!」をご覧ください。

建設機械施工管理技士

建設機械施工管理技士は建設機械を使用する工事を担当するために必要な資格です。

一般社団法人 日本建設機械施工協会のデータによれば、2024年度の合格率は以下の通りです。

| 等級 | 試験段階 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 |

|---|---|---|---|---|

| 1級 | 第一次検定 | 27.8% | 2,777 | 773 |

| 第ニ次検定 | 48.4% | 343 | 166 | |

| 2級 | 第一次検定 | 41.2% | 6,950 | 2,862 |

| 第ニ次検定 | 51.3% | 1,045 | 536 |

建設機械施工管理技士は、大規模土木工事などで需要がある資格です。

詳しくは「1級建設機械施工管理技士の難易度は?|合格率や勉強方法をご紹介!」や「2級建設機械施工管理技士の難易度は?|合格率や勉強方法をご紹介!」をご覧ください。

施工管理技士の試験に合格するには、過去問題を中心に学習し、実務経験で得た知識を体系的に整理することが重要です。

また、複数の資格を取得することで、より幅広い現場で活躍することが可能になります。

施工管理技士資格は更新の必要がなく、一度取れば一生有効な資格です。

しかし、建設業界の技術や法規制は常に変化しているため、資格取得後も継続的な学習が求められます。

施工管理に求められるスキル

施工管理者には技術的な知識だけでなく、以下のような実務スキルが求められます。主要なスキルを4つのカテゴリーに分けて見ていきましょう。

施工管理に求められることについては、「施工管理に向いている人・向いていない人の特徴は?向いてない場合の対処法も解説」でも詳しく解説しています。

コミュニケーション能力

施工管理者は現場の指揮官として、様々な関係者(発注者、設計者、協力業者、作業員など)と円滑なコミュニケーションを取る必要があります。

コミュニケーション能力には、説明能力、傾聴力、交渉力、チームマネジメント能力などが含まれます。

特に建設現場では、年齢も経験も様々な人々が働いており、それぞれに適した伝え方ができることが重要です。

問題解決能力

建設現場では予期せぬ問題が日常的に発生します。

そのため、施工管理者には迅速かつ適切に問題を解決する能力が求められます。問題解決能力には、状況判断力、意思決定力、創造的思考、危機管理能力などが含まれます。

現場では設計図と現状の不一致、予期せぬ地盤条件、天候不良など様々な問題が発生します。施工管理者はこれらの問題に対して、最適な解決策を見いだす必要があります。

技術知識

施工管理者には基本的な建設技術や専門知識が求められます。

技術知識には建築・構造知識、材料知識、法規制の理解、図面読解力、専門工事の基礎知識などが含まれます。

特に自分の専門分野については深い知識が求められますが、関連する他分野についても基礎知識を持っていることで、工事全体を円滑に進めることができます。

ITスキル

建設業界のデジタル化が進む中、ITスキルの重要性も高まっています。

CAD操作、BIM/CIMの理解と活用、工程管理ソフト、写真管理・書類作成、クラウドサービス活用などのスキルが求められます。

建設業キャリアアップシステムによれば、近年はデジタルスキルを持つ施工管理者の需要が増加しており、特にBIM/CIMなどの最新技術に対応できる人材の市場価値は高くなっています。

これらのスキルは一朝一夕で身につくものではありませんが、現場経験を積みながら意識的に磨いていくことが大切です。

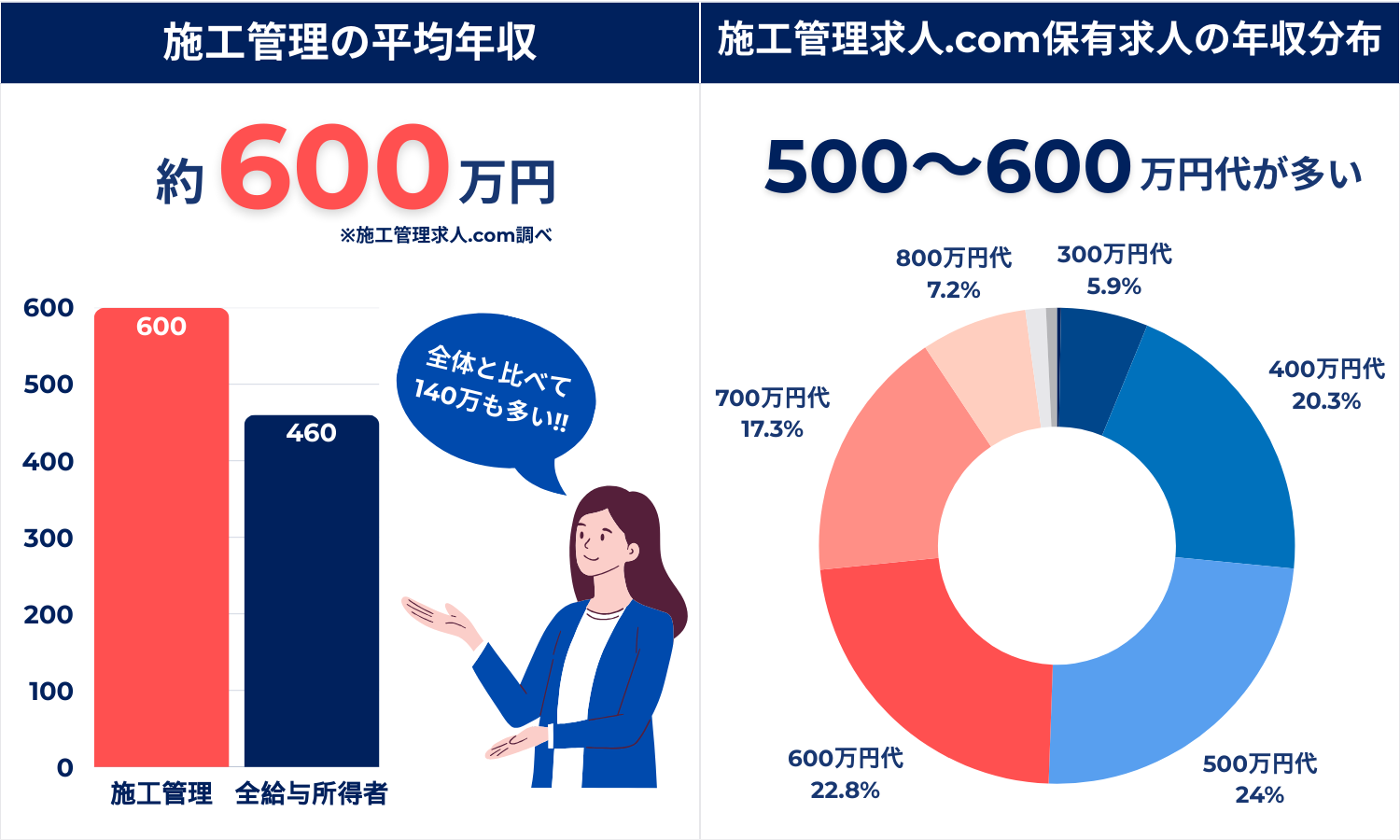

施工管理の平均年収は「約600万円」

施工管理の給与水準は、経験年数や保有資格、企業規模によって大きく異なります。まずは全体の平均から見ていきましょう。

全体の平均年収

弊社 施工管理求人.comの調査によると、施工管理者の平均年収は約600万円です。

これは全職種の平均年収(約460万円)と比較すると、約30%高い水準となっています。

また、職業情報提供サイト

jobtag(厚生労働省)によると、建築施工管理技士の年収は約630万円・土木施工管理技士は600万円となっています。

詳しくは「【診断付き】施工管理の平均年収は?年収アップの方法や事例、高年収の秘訣を解説!」をご覧ください。

経験年数別の年収

経験年数によって年収は大きく変わります。一般的な目安は以下の通りです。

| 経験レベル | 年収範囲 |

|---|---|

| 未経験・新卒(〜2年目) | 350〜450万円程度 |

| 中堅(3〜5年目) | 450〜550万円程度 |

| ベテラン(6〜10年目) | 550〜650万円程度 |

| 管理職(10年目以上) | 650〜800万円程度 |

これらの数値は平均的な目安であり、業種や企業規模、個人の能力によって実際の金額は変動します。

特に優秀な人材は早いスピードで昇給する傾向があります。

資格別の年収

施工管理技士などの資格を保有しているかどうかは年収に大きく影響します。資格による年収差の目安は以下の通りです。

| 資格レベル | 資格手当 |

|---|---|

| 無資格 | 基本給のみ |

| 2級施工管理技士 | 基本給 + 月5,000〜20,000円程度 |

| 1級施工管理技士 | 基本給 + 月10,000〜30,000円程度 |

| 複数の1級資格保有者 | 基本給 + 複数の資格手当 |

資格手当の金額は企業によって異なりますが、1級施工管理技士の資格だけで年収が30〜50万円程度上がるケースも珍しくありません。

企業規模別の年収

企業規模によっても年収には差があります。

| 企業規模 | 年収範囲 |

|---|---|

| 大手ゼネコン | 650〜1,000万円以上(役職者はさらに高額) |

| 中堅建設会社 | 500〜750万円程度 |

| 中小建設会社 | 400〜600万円程度 |

大手ゼネコンでは40代以上の1級施工管理技士保有者で年収1,000万円を超えるケースもあります。

一方、中小企業では給与水準は相対的に低いものの、早期に現場代理人などの責任ある立場に就ける可能性が高いという利点もあります。

施工管理の給与は景気や建設需要の影響を受けますが、2025年現在は慢性的な人材不足を背景に高い年収水準を維持しています。

\ あなたの市場価値を知りたくありませんか? /

※高収入求人多数!!

施工管理の労働条件と働き方

施工管理は責任が重い仕事であり、長時間労働やストレスの多さが課題となっています。

ここでは、施工管理の労働条件の実態と、近年の改善傾向について解説します。

労働時間

施工管理の労働時間は工事の種類や進捗状況、企業の取り組みによって大きく異なります。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 平均的な勤務時間 | 7:30〜18:00程度(工事の進捗により変動) |

| 平均残業時間 | 月40時間程度(繁忙期はさらに増加する場合も) |

| 早朝作業・夜間作業 | コンクリート打設など特定作業時には早朝や夜間の立ち会いが必要な場合あり |

国土交通省の建設業働き方改革加速化プログラムによれば、建設業全体の平均残業時間は徐々に減少傾向にありますが、依然として他業種と比較すると長い傾向があります。

詳しい実態や対処法は「施工管理が「きつい」と言われる5つの理由と対処方法を解説」で解説しています。

休日

建設業の休日数は徐々に増加していますが、まだ改善の余地があります。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 業界平均の休日数 | 年間113日程度(産業労働局) |

| 週休二日制の普及状況 | 約60%程度(日本建設業連合会) |

| GW・お盆・年末年始 | 工事の都合によって変動 |

| 代休制度 | 休日出勤時に別日に休みを取る制度を導入している企業も多い |

日本建設業連合会の調査によれば、完全週休二日(4週8休)の現場は着実に増加しており、2023年には全工事の約60%で実施されています。

働き方改革の影響

建設業界全体で働き方改革が進んでおり、施工管理の労働環境にも変化が見られます。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 4週8休(週休二日)の導入 | 公共工事を中心に週休二日制の工事が増加 |

| ICT活用による業務効率化 | BIM/CIM、施工管理アプリなどの導入による作業効率の向上 |

| 書類削減・標準化 | 工事書類の簡素化や標準化による事務作業の負担軽減 |

| テレワークの部分導入 | 図面チェックや書類作成など一部業務のテレワーク化 |

施工管理の労働条件は依然として厳しい面もありますが、業界全体で改善傾向にあることは確かです。

就職・転職の際には、給与だけでなく、週休二日制の導入状況やICT活用への取り組みなど、働き方改革に積極的な企業を選ぶことで、より良い労働環境で働くことが可能です。

施工管理のキャリアパスと将来性

施工管理者としてのキャリアパスには様々な選択肢があります。ここでは、一般的なキャリアパスと将来性について解説します。

詳しくは「施工管理のキャリアプランはどう描く?年収アップ&転職成功の秘訣とは」をご覧ください。

一般的なキャリアパス

施工管理者の典型的なキャリアパスは以下のようになります。

| ポジション | 経験年数 | 役割 |

|---|---|---|

| 施工管理補助/見習い | 入社〜2年目 | 先輩のサポート役として基礎を学ぶ |

| 施工管理者 | 2〜5年目 | 小規模工事の担当者として経験を積む |

| 現場代理人 | 5〜10年目 | 一つの現場の責任者として全体管理を行う |

| 工事長/所長 | 10年目〜 | 複数の現場を統括する立場に |

| 工事部長/事業部長 | 15年目〜 | 会社全体の工事部門の責任者に |

このようなステップアップは一般的なパターンですが、個人の能力や企業の規模、業態によってキャリアパスは異なります。

また、昨今は若手人材の不足から、能力のある人材が早期に責任ある立場に抜擢されるケースも増えています。

専門分野特化型キャリア

特定の工種や技術に特化したスペシャリストとしてのキャリア形成も可能です。

電気・設備などの専門工事のエキスパート、技術開発担当、積算・見積専門家、BIM/CIMスペシャリストなどの道があります。

このような専門性を高めることで、特定分野での市場価値を高め、専門コンサルタントなどへのキャリアチェンジも可能になります。

マネジメント志向型キャリア

プロジェクトマネジメントや組織管理のスキルを磨き、より大きなプロジェクトや組織のマネジメントを担うキャリアパスもあります。

プロジェクトマネージャー、工事事務所長、支店工事部長、本社建設部門責任者などの道があります。

管理職として組織全体をマネジメントする役割を担う場合は、技術的なスキルに加えて、リーダーシップやマネジメントスキルが重要になります。

独立・起業

豊富な経験を積んだ後に独立する道もあります。建設会社の創業、工事コンサルタント、専門工事業者、建設業経営コンサルタントなどの選択肢があります。

独立するためには、1級施工管理技士などの資格に加えて、人脈や資金も必要になります。しかし、顧客との直接的な関係構築や自分のビジョンを実現できる点は大きな魅力です。

施工管理の将来性

建設業界は高齢化と若手不足が深刻な問題となっていますが、それは裏を返せば若手施工管理者の市場価値が高いことを意味します。

国土交通省のデータによれば、建設業就業者の約3分の1が55歳以上であり、今後10年で多くのベテラン技術者が引退すると予想されています。

この「2030年問題」に対応するため、施工管理者、特に若手の人材確保が業界全体の課題となっています。

また、防災・減災工事、インフラ老朽化対策、再開発事業など、建設需要自体は今後も一定の水準で推移すると見込まれています。

厚生労働省の職業安定業務統計によれば、建設技術者の有効求人倍率は全職種平均の約2倍となっており、慢性的な人材不足の状況が続いています。

施工管理者のキャリアパスについては「施工管理からの転職はしやすい?経験が活きる異業種やおすすめ転職先を紹介」や「施工管理から設計職に転職できる?アピールすべきスキルや経験を解説」も参考にしてみてください。

施工管理に向いている人と向いていない人の特徴

施工管理に向いている人とそうでない人には、それぞれ以下のような特徴があります。

■施工管理に向いている人の特徴

- コミュニケーション能力が高い

- リーダーシップがある

- 問題解決能力と臨機応変さがある

- 計画力と段取り力がある

- ストレス耐性が高い

■施工管理に向いていない人の特徴

- 指示待ち型の人

- コミュニケーションが苦手な人

- メンタル面が弱い人

- マルチタスクが苦手な人

- 体力に自信がない人

詳しい説明や対応策については、「施工管理に向いている人・向いていない人の特徴は?向いてない場合の対処法も解説」をご覧ください。

向いていないと感じる場合は、「【施工管理を辞めたい】向いていない場合の対処法と後悔しないための注意点」や「【施工管理1年目でもう辞めたい】すぐに辞める際の注意ポイントを解説」も参考にしてください。

施工管理に向いていない特徴が当てはまる場合でも、建設業界の他の職種(設計、積算、営業など)やデスクワーク中心の施工管理職など、自分の強みを活かせる選択肢もあります。

施工管理のやりがいと苦労

施工管理の仕事には、やりがいと苦労の両面があります。

ここでは現実的な視点から、施工管理者が感じるやりがいと苦労について解説します。

やりがいを感じる要素

施工管理のやりがいとして多くの施工管理者が挙げるのは、以下のような点です。

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 形に残る成果物 | 自分が携わった建物やインフラが完成し、長く残ることへの達成感 |

| チームでの達成感 | 多くの人と協力して大きなプロジェクトを完遂する喜び |

| 技術的挑戦 | 新しい工法や技術に挑戦し、成功させる醍醐味 |

| 社会貢献 | 人々の生活を支える建物やインフラ整備を通じた社会貢献 |

| 成長の実感 | 現場経験を通じて自分自身の技術や能力が向上する実感 |

施工管理職のやりがいについては、「施工管理職のやりがいと魅力を解説!仕事内容やキャリアアップのコツも紹介」で詳しく解説しています。

一方、施工管理を辞めた方の体験談については「施工管理を辞めて良かった理由と後悔した理由は?体験談を交えて解説」をご覧ください。

苦労する面

一方で、施工管理の仕事には以下のような苦労もあります。

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 予期せぬトラブル対応 | 天候不良や資材納期遅延など予定外の問題への対応 |

| 多重タスクの管理 | 工程、品質、安全、原価という複数の側面を同時に管理する負担 |

| ステークホルダーとの調整 | 異なる利害関係者(発注者、設計者、職人など)との調整の難しさ |

| 責任の重さ | 工事全体の責任を負うプレッシャーやストレス |

| 長時間労働 | 繁忙期や工程の節目での長時間労働 |

施工管理は責任が重く、時に苦労も多い職種ですが、自分の仕事が形となり、社会に貢献できるというやりがいも大きい仕事です。

自分の適性や価値観と照らし合わせ、長期的なキャリアを考える上での判断材料としてください。

未経験から施工管理になるためのステップ

施工管理は未経験からでもキャリアチェンジが可能な職種です。

施工管理に未経験から挑戦する方法としては、主に以下の3つのルートがあります。

1. 新卒採用ルート

大学や専門学校の新卒として建設会社に入社し、施工管理者を目指すルートです。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 対象 | 建築・土木系の大学・専門学校の卒業予定者 |

| メリット | 基礎から体系的に学べる、会社のバックアップが得られやすい |

| 応募先 | 大手ゼネコン、中堅建設会社、ハウスメーカーなど |

| 採用時期 | 一般的な新卒採用スケジュール(大学3年生の夏頃から) |

| 採用選考 | 筆記試験、面接、グループディスカッションなど |

建築・土木系の学科出身者は専門知識があるため有利ですが、それ以外の学科出身者も「ものづくりに興味がある」「チームで仕事をしたい」「形に残る仕事がしたい」といった熱意をアピールすることで採用につながるケースも多いです。

2. 転職採用ルート

他業種からの転職で施工管理職に就くルートです。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 対象 | 異業種からの転職希望者(20代〜40代) |

| メリット | 前職の経験・スキルを活かせる可能性がある、即戦力として評価されやすい |

| 応募先 | 未経験者採用枠のある建設会社、人材紹介会社の紹介 |

| 転職に有利な前職 | 営業職、製造業、設計職、IT業界など |

| アピールポイント | コミュニケーション能力、マネジメント経験、関連する資格など |

施工管理の未経験採用は、施工管理者の不足を背景に増加傾向にあります。特に30代前半までであれば、未経験でも採用される可能性は比較的高いです。

転職活動を行う場合には「【厳選】施工管理の転職エージェント・サイトおすすめ6選!失敗しない選び方と活用方法」を参考にしてください。

3. 現場作業からのステップアップ

建設現場の作業員などから施工管理へキャリアアップするルートです。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 対象 | 建設業の作業員、職人、下請け企業社員など |

| メリット | 現場の実務知識が豊富、実務経験を活かした資格取得が可能 |

| ステップアップ方法 | 現在の会社内での昇進、または施工管理職での転職 |

| 必要な準備 | 施工管理技士の資格取得、管理業務の経験蓄積 |

| アピールポイント | 現場知識、技術的理解、人脈 |

このルートの強みは、現場の実情をよく理解しているため、作業員との意思疎通がスムーズであることです。

詳しくは「職人から施工管理への転職は可能?活かせるスキルと体験談・資格の要否を解説」をご覧ください。

いずれのルートにおいても、施工管理技士の資格取得は重要なステップとなります。特に異業種からの転職の場合、事前に資格の勉強を始めておくことで、「建設業界で働く覚悟と熱意がある」というアピールになります。

■関連記事

転職成功のポイントとしては、前職のスキルの応用、事前準備と自己投資、明確な志望動機、柔軟性と学習意欲、適切な企業選びなどが挙げられます。

「施工管理の面接でよくある質問は?逆質問やキャリアプランの答え方も解説」や「施工管理に多い転職理由7選【書類・面接で活かせる例文も紹介】」を参考にしてください。

また、応募書類の作成については「施工管理の志望動機の書き方【新卒・未経験・中途向けの例文あり】」や「施工管理の自己PR作成のコツと書き方【経験者・未経験者向けの例文付き】」も参考にしてください。

施工管理の今後と働き方改革の動向

建設業界は時代の変化とともに進化を続けています。

ここでは、建設業界のデジタル化や働き方改革の動向と、それに伴う施工管理の仕事の将来像について解説します。

建設業界のDX推進と施工管理の変化

建設業界では、生産性向上と労働力不足への対応策として、DX(デジタルトランスフォーメーション)が急速に進んでいます。

こうしたデジタル化の波は施工管理の仕事にも大きな変化をもたらしています。

詳しくは「施工管理の仕事はなくなる?将来性とAI時代に求められるスキルとは」をご覧ください。

BIM/CIMの普及と施工管理業務の変化

BIM(Building Information Modeling)やCIM(Construction Information Modeling)は、3次元モデルを活用して建設プロジェクトを管理する手法です。

| 施工管理の方法 | 特徴 |

|---|---|

| 従来の方法 | 2次元の図面をもとに施工管理を行う |

| BIM/CIM活用後 | 3次元モデル上で干渉チェックや工程シミュレーションを行い、問題を事前に発見・解決 |

国土交通省によれば、BIM/CIMの活用により生産性が約20%向上するという目標が掲げられています。(国土交通省「i-Construction」)

また、2023年度からは小規模工事を除く全ての公共工事においてBIM/CIMの活用が原則適用されており、公共工事以外にも今後さらに普及が進むと見られています。(直轄土木業務・工事におけるBIM/CIM適用に関する実施方針)

■ドローン・AI・IoTの活用による現場管理効率化

先端技術の活用も進んでいます。ドローンによる広範囲の測量や進捗確認、AI画像解析による品質不良や安全リスクの自動検出、IoTセンサーによる作業員や機械の状況モニタリング、AR(拡張現実)による施工精度向上などが実現しています。

これらの技術により、従来は目視や人力で行っていた作業が自動化され、施工管理者はより戦略的な判断や調整に注力できるようになっています。

■デジタルツールによる書類作成・管理の自動化

施工管理の大きな負担となっていた書類作業も、デジタル化により効率化が進んでいます。施工管理アプリ、クラウド型工事管理システム、電子納品、ペーパーレス化などが進展しています。

国土交通省の調査では、デジタルツールの活用により施工管理者の書類作成時間が平均40%削減されたという結果が報告されています。

建設業界のDX推進は、施工管理の仕事を「なくす」のではなく、「進化させる」方向に進んでいます。

単純作業や反復作業はデジタル化・自動化される一方で、総合的な判断や関係者間の調整といった「人にしかできない仕事」の価値はむしろ高まっています。

働き方改革の推進と労働環境の改善

建設業界では慢性的な人材不足と高齢化に対応するため、「働き方改革」が積極的に推進されています。

ここでは、労働環境改善の最新動向について解説します。

■週休二日制の普及状況と今後の見通し

建設業の休日確保は着実に進んでいます。

国土交通省の調査では、公共工事(直轄)で週休二日が実施されている現場は2022年度時点で約99.6%となっています。

詳しい状況は、「施工管理が「きつい」と言われる5つの理由と対処方法を解説」を参考にしてください。

■長時間労働是正の取り組みと具体的施策

長時間労働の是正にも様々な取り組みが行われています。

2024年度からは建設業にも時間外労働の上限規制(年間360時間等)が適用されたほか、工期の適正化、分散施工の推進、ICT活用による効率化などが進められています。

これらの取り組みにより、建設業全体の労働時間は徐々に減少傾向にあります。

■リモートワークの導入とハイブリッド化

建設業でも可能な業務については、リモートワークの導入が進んでいます。

設計図チェック、Web会議システムを活用した打ち合わせ、自宅やサテライトオフィスでの書類作成業務などが該当します。

完全なリモートワークは現場管理という仕事の性質上難しいものの、「現場作業と事務作業のハイブリッド型」の働き方が徐々に普及しています。

■女性施工管理者の増加と多様性の推進

建設業界では女性の活躍推進も進んでいます。国土交通省の調査によれば、建設業の女性技術者・技能者の割合は増加傾向にあります。

女性施工管理者の増加は、多様な視点の導入やコミュニケーションの円滑化につながるとされ、現場の雰囲気改善や安全性向上にも効果があると報告されています。

詳しい状況は「女性も施工管理職で活躍できる!増加の理由とメリット・デメリットを解説」を参考にしてください。

建設業界の働き方改革は着実に進展していますが、業種や企業規模によって取り組み状況には差があります。

就職・転職の際には、週休二日制の導入状況や残業時間の実態、女性活躍推進の取り組みなどを確認することが、良好な労働環境で働くための重要なポイントとなるでしょう。

施工管理職の将来需要と市場価値

建設業界の構造的変化が進む中、施工管理職の将来需要と市場価値はどのように変化していくのでしょうか。

ここでは施工管理者の将来性について解説します。

■高齢化と若手不足による人材需要の増加

建設業界では高齢化と若手不足が深刻な問題となっており、施工管理者の需要は今後も高い水準で推移すると予想されています。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 年齢構成の偏り | 建設業就業者の約3分の1が55歳以上であり、若手不足が顕著 |

| 2030年問題 | 今後10年間で多くのベテラン技術者が引退し、技術継承が課題に |

| 人材需給ギャップ | 施工管理者の需要に対して供給が追いついていない状況 |

| 若手施工管理者の市場価値 | 若手の施工管理者、特に資格保有者の市場価値は高まる傾向 |

ハローワークの職業別の有効求人倍率調査によれば、建築・土木・測量技術者の有効求人倍率は全職種平均の5倍以上となっており、慢性的な人材不足の状況が続いています。

■資格保有者の希少性と市場価値

施工管理技士などの資格保有者の市場価値は今後も高い水準を維持すると予想されます。

一定規模以上の工事には施工管理技士などの資格保有者の配置が法律で義務付けられており、特に1級施工管理技士保有者の高齢化が進行していることから、若手の資格保有者の希少性と価値は高まっています。

■インフラ老朽化対策や防災工事需要の高まり

建設需要の質的変化も施工管理者の需要に影響を与えています。インフラ更新需要、防災・減災工事の増加、メンテナンス市場の拡大、再開発事業の継続などが見込まれています。

新設工事の伸びは限定的である一方、維持更新・防災工事の市場は拡大傾向にあります。こうした分野では経験豊富な施工管理者の需要が特に高まっています。

■グローバル化による海外活躍機会

日本の建設技術は海外でも高く評価されており、グローバルな活躍の場も広がっています。

アジア新興国のインフラ整備、ODA案件、日系企業の海外工場建設、災害復興支援などのプロジェクトで、日本人施工管理者の経験と知見が求められています。

施工管理職の将来需要は、人材不足と建設需要の質的変化から見て、今後も安定的に推移すると予想されます。特に資格保有者や専門技術を持つ施工管理者の市場価値は高く維持されるでしょう。

よくある質問

施工管理の仕事に関する、よくある質問にお答えします。

Q1: 施工管理と現場監督は何が違うのですか?

施工管理は工事全体の管理を担当し、工程・品質・安全・原価の管理や関係者との調整、書類作成なども行います。

現場監督は主に現場での作業員の指導・監督を中心とした役割です。一般的に施工管理の方が責任範囲が広く、より総合的な管理業務を行います。

Q2: 未経験でも施工管理職になれますか?

未経験から施工管理職に就くことは可能です。ただし初めは「施工管理見習い」や「アシスタント」からスタートするのが一般的です。

建設関連の資格(2級施工管理技士など)があると採用の可能性が高まります。

Q3: 施工管理に必要な資格は何ですか?

法的には資格がなくても業務可能ですが、一定規模以上の工事では主任技術者や監理技術者の配置が必要なため、実質的には施工管理技士資格(1級・2級)が必要です。

担当工事の種別に応じた資格が求められ、建築士資格や安全衛生責任者なども役立ちます。

Q4: 施工管理の平均年収はいくらですか?

厚生労働省の統計によると約600万円(施工管理求人.com調べ)です。ただし、年齢・経験・資格・企業規模で大きく異なります。

20代で400〜500万円、30代で500〜600万円台、40代以降で600〜800万円台が目安です。1級資格保有者は年収が高く、大手ゼネコンでは1,000万円を超えることもあります。

Q5: 施工管理はきつい仕事ですか?

施工管理は働く環境によってはきつい仕事です。責任が大きく、状況によっては長時間労働や休日出勤が必要になることもあります。

しかし近年は業界全体で働き方改革が進み、週休二日制や残業削減、ICT活用による効率化が進んでいます。

働き方改革に積極的な企業を選べば、ワークライフバランスを確保しながら働くことは十分可能です。

まとめ

この記事では、施工管理の仕事内容から必要なスキル、資格、年収、キャリアパスまで徹底解説しました。

施工管理とは建設現場の指揮官として工程・品質・安全・原価の4大管理を担う重要な職種であり、安定した需要と将来性があります。

平均年収約600万円、1級施工管理技士の資格取得でさらなる年収アップも期待できる専門職です。

未経験からのキャリアチェンジも可能であり、働き方改革も進んでいます。

形に残るやりがいがある仕事として、ぜひ施工管理という選択肢を検討してみてください。

閲覧履歴

閲覧履歴 気になる

気になる ログイン

ログイン